Francisco José Contreras

Cuatrocientos cincuenta años después, las palabras de Francisco tienen un tono muy distinto. Dedica parte de su discurso a convencer a los diplomáticos de toda Europa de que abran sus fronteras a la nueva oleada musulmana, esta vez pacífica (al menos, en principio). Se trata, afirma el Papa, de “familias que huyen de la guerra y del hambre”, que “nunca dejarían sus países si no se vieran obligadas a ello” (pasando por alto el dato de que, entre los “refugiados” de la gran avalancha de 2015-16, muchos no eran familias, sino varones solteros en edad militar, y no procedían de Siria, sino de Irán, Afganistán y otros países). Europa “debe ser capaz de acogerlos y de integrar la aportación social, económica y cultural que pueden ofrecer”.

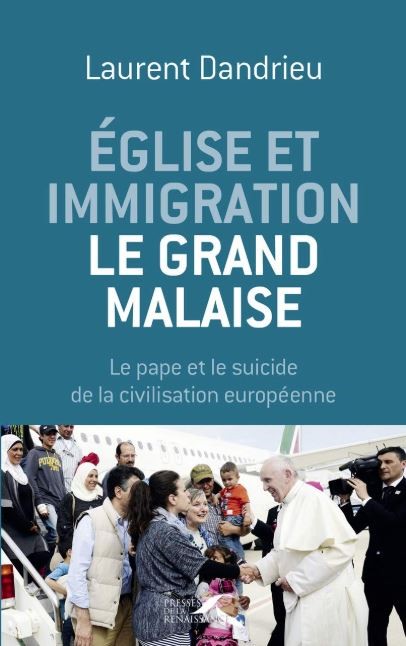

Con esta contraposición arranca Église et immigration: Le grand malaise, de Laurent Dandrieu, con un revelador subtítulo: “El Papa y el suicidio de la civilización europea”. Dandrieu es un católico practicante que ha tenido la audacia de someter a crítica el discurso pro-inmigración de la Iglesia contemporánea. Leyéndole, uno toma conciencia de que la “opción preferencial por los inmigrantes” no ha sido una ocurrencia progre de Francisco, sino que hunde sus raíces en el magisterio constante de la Iglesia del siglo XX. Es cierto que Francisco ha llevado esa tendencia al paroxismo: su primer desplazamiento extramuros de Roma le lleva muy simbólicamente a la isla de Lampedusa, donde el 8 de julio de 2013 clama que las naciones occidentales deberían tener ¡vergüenza! (vergogna!!) por los inmigrantes que mueren en el Mediterráneo. Debemos abrir el corazón –añade Francisco– y “estar dispuestos a acoger a los que buscan un mundo mejor”. Su fe islámica no es ningún inconveniente: “Deseo volver mi pensamiento hacia los queridos inmigrantes musulmanes que comienzan esta noche el ayuno del Ramadán, con el deseo de que les traiga abundantes frutos espirituales”. En un viaje posterior a Lesbos, Francisco se llevará a Roma en el avión papal a tres familias sirias. Todos ellos musulmanes (aunque en Siria existen importantes minorías cristianas). En Lesbos, en 2016, el Papa leerá la cartilla a los que quieren “construir recintos cerrados para sentirse más seguros”; en realidad, “cerrar las fronteras no resuelve nada […]; no hay que construir muros, sino puentes”.

Pero, como decíamos, esta vez el problema no es Francisco, sino una tendencia magisterial muy anterior de idealización de la inmigración. Dandrieu analiza sus fallos lógicos:

se defiende a un “inmigrante abstracto”, prescindiendo de su identidad

cultural, muy relevante para su capacidad de adaptación (la asimilación

de un argelino o un congoleño en Francia es mucho más difícil que la de

un español en Alemania). Se obvia también la distinción entre la

“inmigración de trabajo” (temporal y limitada a trabajadores

individuales) y la “inmigración de poblamiento” (familias y hasta clanes

completos se trasladan a Occidente de manera definitiva). Identificado

como el débil al que cualquier cristiano debe auxilio y compasión, la figura del migrante es objeto incluso de una sacralización mística,

equiparándosele a Cristo sufriente o a la familia de Nazaret, a la que

no se le quería dar posada, y que tuvo que emigrar a Egipto (otras veces

se habla del exilio de los judíos en Egipto o Babilonia).

Con claros precedentes en Pío XII, es Juan XXIII quien da el paso (en Pacem in terris, 25) de proclamar un verdadero “derecho a la migración”: “Todo hombre […] tiene derecho, siempre que sea por motivos importantes, a emigrar al extranjero y radicarse allí”. Pablo VI irá más allá: en Gaudium et Spes, 26-4, se afirma que las migraciones internacionales son la expresión “de un vasto impulso hacia la unificación de todos los pueblos y del universo entero, en la cual es fácil reconocer al Espíritu de Dios que, por una providencia admirable, conduce el curso de los tiempos y renueva la faz de la tierra”. El documento De pastorali migratorum cura (1969) constata las “dificultades y dolores” que puede ocasionar la inmigración, pero culpa de ellos “a los prejuicios históricos y a la intolerancia política e ideológica”; en su parágrafo 7, afirma que la emigración es “un derecho de la persona humana”.

San Juan Pablo II, que tan valientemente encauzó otras derivas de la Iglesia, no lo hizo con el buenismo pro-inmigración: “Entre todas las experiencias humanas, Dios ha querido elegir la de la migración para significar su plan de redención del hombre. […] La vida terrestre de la Virgen María estuvo marcada por una continua peregrinación de un lugar a otro” (mensaje de 1988). El Papa polaco llegará incluso a condenar, en 1991, la exigencia de asimilación a la sociedad anfitriona: “El migrante no puede ser disociado del pueblo al que pertenece, privado de su identidad cultural. […] Aunque no deben formar 'un mundo aparte', los inmigrantes no deben tampoco dejarse asimilar, absorber, hasta el punto de diluirse en la sociedad de acogida”.

El libro de Dandrieu es una respetuosa llamada a que la Iglesia revise su discurso angelista sobre la inmigración. Es un discurso anacrónico, anclado en la época en que las migraciones eran intraoccidentales (italianos en Francia, polacos en EE.UU….) y no planteaban un problema de sostenibilidad asistencial, asimilabilidad cultural y proporciones masivas que sí plantea la inmigración actual, mayoritariamente extraoccidental. Dandrieu ofrece argumentos y datos al católico dispuesto a renunciar al buenismo de las “bellas almas”: en contra de lo que afirma el tópico políticamente correcto, los inmigrantes consumen más subsidios y prestaciones del Estado del Bienestar de lo que aportan fiscalmente al mismo. En Francia, la tasa de paro (2011) era del 8,5% entre los franceses nativos, del 20,8% entre los inmigrantes y del 23% entre los hijos de inmigrantes ya nacidos en Francia. El porcentaje de población extranjera no deja de aumentar: en 2012, de 821.000 nacimientos, 222.500 lo fueron de madre extranjera. La asimilación de la inmigración extraoccidental está fracasando (y el fracaso es aún más patente en la segunda y tercera generaciones que en la primera): en las escuelas, los niños piden que se les explique la historia del Magreb, y asuntos como la evolución darwiniana, el Holocausto o el conflicto israelo-palestino han pasado a ser tabúes; la Marsellesa es abucheada en los estadios; proliferan las no go zones, y el porcentaje de extranjeros en las prisiones francesas supera en mucho al de su representación en la población total. Por no hablar de las masacres de Charlie Hebdo, Niza o Bataclan.

El universalismo de “fronteras abiertas”, sostiene Dandrieu, “no es conforme al verdadero espíritu católico, ni a la naturaleza humana”, pues “las civilizaciones tienen un instinto legítimo de supervivencia”. El catolicismo no debe “convertirse en un otrismo que sacrifica el próximo al lejano, un universalismo beato, destructor de las naciones y de las identidades particulares”. En la Iglesia empiezan a levantarse voces –especialmente en Europa oriental– que cuestionan la línea buenista oficial. Y entre ellas, atención, una importante voz africana, la del cardenal Robert Sarah: “En verdad, estáis siendo invadidos por otras culturas [Vous êtes envahis, quand même, par d’autres cultures], otros pueblos, que progresivamente os sobrepasarán en número y cambiarán totalmente vuestra cultura, vuestras convicciones, vuestros valores…” (entrevista con Charlotte D’Ornellas, Boulevard Voltaire, 7 de noviembre de 2016).

FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS

Publicado en Actuall.

Con claros precedentes en Pío XII, es Juan XXIII quien da el paso (en Pacem in terris, 25) de proclamar un verdadero “derecho a la migración”: “Todo hombre […] tiene derecho, siempre que sea por motivos importantes, a emigrar al extranjero y radicarse allí”. Pablo VI irá más allá: en Gaudium et Spes, 26-4, se afirma que las migraciones internacionales son la expresión “de un vasto impulso hacia la unificación de todos los pueblos y del universo entero, en la cual es fácil reconocer al Espíritu de Dios que, por una providencia admirable, conduce el curso de los tiempos y renueva la faz de la tierra”. El documento De pastorali migratorum cura (1969) constata las “dificultades y dolores” que puede ocasionar la inmigración, pero culpa de ellos “a los prejuicios históricos y a la intolerancia política e ideológica”; en su parágrafo 7, afirma que la emigración es “un derecho de la persona humana”.

San Juan Pablo II, que tan valientemente encauzó otras derivas de la Iglesia, no lo hizo con el buenismo pro-inmigración: “Entre todas las experiencias humanas, Dios ha querido elegir la de la migración para significar su plan de redención del hombre. […] La vida terrestre de la Virgen María estuvo marcada por una continua peregrinación de un lugar a otro” (mensaje de 1988). El Papa polaco llegará incluso a condenar, en 1991, la exigencia de asimilación a la sociedad anfitriona: “El migrante no puede ser disociado del pueblo al que pertenece, privado de su identidad cultural. […] Aunque no deben formar 'un mundo aparte', los inmigrantes no deben tampoco dejarse asimilar, absorber, hasta el punto de diluirse en la sociedad de acogida”.

El libro de Dandrieu es una respetuosa llamada a que la Iglesia revise su discurso angelista sobre la inmigración. Es un discurso anacrónico, anclado en la época en que las migraciones eran intraoccidentales (italianos en Francia, polacos en EE.UU….) y no planteaban un problema de sostenibilidad asistencial, asimilabilidad cultural y proporciones masivas que sí plantea la inmigración actual, mayoritariamente extraoccidental. Dandrieu ofrece argumentos y datos al católico dispuesto a renunciar al buenismo de las “bellas almas”: en contra de lo que afirma el tópico políticamente correcto, los inmigrantes consumen más subsidios y prestaciones del Estado del Bienestar de lo que aportan fiscalmente al mismo. En Francia, la tasa de paro (2011) era del 8,5% entre los franceses nativos, del 20,8% entre los inmigrantes y del 23% entre los hijos de inmigrantes ya nacidos en Francia. El porcentaje de población extranjera no deja de aumentar: en 2012, de 821.000 nacimientos, 222.500 lo fueron de madre extranjera. La asimilación de la inmigración extraoccidental está fracasando (y el fracaso es aún más patente en la segunda y tercera generaciones que en la primera): en las escuelas, los niños piden que se les explique la historia del Magreb, y asuntos como la evolución darwiniana, el Holocausto o el conflicto israelo-palestino han pasado a ser tabúes; la Marsellesa es abucheada en los estadios; proliferan las no go zones, y el porcentaje de extranjeros en las prisiones francesas supera en mucho al de su representación en la población total. Por no hablar de las masacres de Charlie Hebdo, Niza o Bataclan.

El universalismo de “fronteras abiertas”, sostiene Dandrieu, “no es conforme al verdadero espíritu católico, ni a la naturaleza humana”, pues “las civilizaciones tienen un instinto legítimo de supervivencia”. El catolicismo no debe “convertirse en un otrismo que sacrifica el próximo al lejano, un universalismo beato, destructor de las naciones y de las identidades particulares”. En la Iglesia empiezan a levantarse voces –especialmente en Europa oriental– que cuestionan la línea buenista oficial. Y entre ellas, atención, una importante voz africana, la del cardenal Robert Sarah: “En verdad, estáis siendo invadidos por otras culturas [Vous êtes envahis, quand même, par d’autres cultures], otros pueblos, que progresivamente os sobrepasarán en número y cambiarán totalmente vuestra cultura, vuestras convicciones, vuestros valores…” (entrevista con Charlotte D’Ornellas, Boulevard Voltaire, 7 de noviembre de 2016).

FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS

Publicado en Actuall.

No hay comentarios:

Publicar un comentario